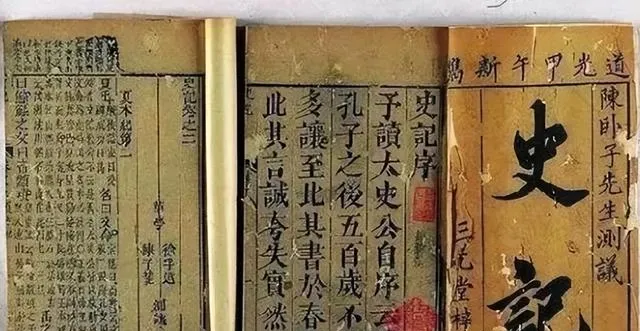

熟悉历史的人应该知道,司马迁的《史记》几乎奠定了我们对秦汉之交那段风云的全部认知。然而这却是不公平的——凭什么两千年后的我们,只能透过一个人的笔管去窥探一个时代?

这压根就不算是真正的“看历史”,毕竟历史的现场早已随风而逝,我们读到的,永远是后人选择让我们看到的东西。

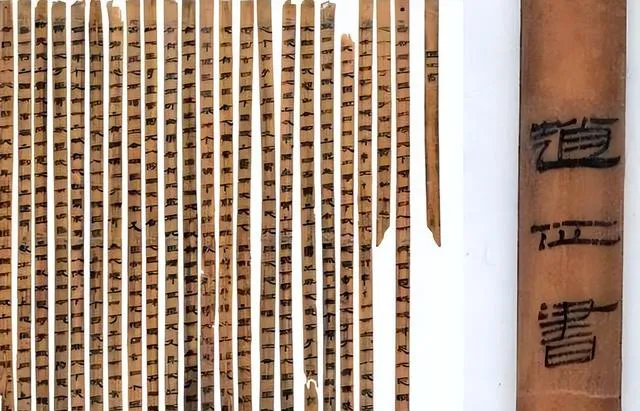

最近长沙古墓出土的竹简,尤其是北大藏简《赵正书》里那句‘斯与去疾请立胡亥,可’,就像一块石头砸进了平静的湖面。

网上瞬间炸了锅,有人说司马迁写的‘沙丘之谋’剧本被改了,秦始皇亲口传位胡亥,赵高成了无辜路人,李斯才是主谋。一片竹简,十二个字,似乎就要撬动《史记》这座巍峨大厦的基石。

但历史的真相,从来不是非此即彼的单选题。

其实从《赵正书》本身来看,就不难看出它的性质。它出土于汉初墓葬,成书年代最早也在刘邦晚年到吕后时期,距离秦始皇去世已经过去了几十年。

作者在竹简里直呼秦始皇为‘赵正’,这是战国旧称,秦朝官方是绝不会这样称呼自己皇帝的。

所以,这书的作者,多半是汉初的一个知识分子,他写书的目的,也不是为了记录档案,而是借着秦朝速亡的故事来讲道理,劝诫当时的统治者要善于纳谏、远离奸佞。整部《赵正书》的体例,更像是一部寓言故事集,或者一部历史哲理小品。

这样一来,问题就清楚了。你把一个汉朝文人创作的、带有明确劝诫目的的历史寓言里的一句话,当成秦朝宫廷决策的‘现场监控录像’,这中间的差距,何止十万八千里。

这无异于把《伊索寓言》里狐狸的话,当成古希腊的法庭证词。

所以,关键不在于竹简上写了什么,而在于我们用它来证明什么。

《赵正书》里没提赵高,就说赵高被洗白了?这逻辑未免草率。看看秦朝的官制,中车府令掌管皇帝车马、玺印、起居,官职不高,却是天子的贴身近侍。他是信息的枢纽,是命令的传递者。

胡亥一上台,立刻擢升赵高为郎中令,统领宫廷侍卫,这本身就是二人关系匪浅的铁证。史书没写他走进始皇的病榻,不代表他没在帐外运作;没写他亲手篡改遗诏,不代表他没在关键时刻递上那方决定命运的玉玺。

历史的沉默,从来不是无罪的证明,它只是叙事选择留下的空白。

而《赵正书》把李斯和冯去疾写成拥立胡亥的首倡者,恰恰是为了服务它的核心主题:忠臣进谏,昏君不听,于是国破家亡。

作者需要一个大权在握的丞相来提出‘错误建议’,更需要一个昏聩的皇帝来拒绝‘正确忠言’,这样才能构成强烈的戏剧反差,达到警醒后世的目的。

在这个叙事框架里,李斯是不是真的主谋,或许并不重要,重要的是他扮演了那个‘进言者’的角色。

把文学叙事中的角色动机,完全等同于历史人物的真实意图,这就好比用《三国演义》里‘草船借箭’的桥段,去论证诸葛亮真的精通气象学一样,混淆了创作的逻辑与事实的逻辑。

说到这里,你大抵知道问题的症结在哪里了。我们太渴望一个简单明了的答案,太喜欢给复杂的历史事件找一个单一的‘罪魁祸首’。

赵高阴谋论固然深入人心,因为它符合我们对奸佞小人祸乱朝纲的想象;而李斯主谋论似乎也能自圆其说,因为它迎合了我们对权臣架空皇权的认知。但真实的政治斗争,从来不是独角戏,而是多方势力在昏暗舞台上的共舞。

真正有意思的,不是用《赵正书》去否定《史记》,或者用《史记》去鄙视《赵正书》,而是把这两份材料并置在一起,看它们之间的缝隙与重叠。

《史记》的‘沙丘之谋’,叙事链条是从内到外:赵高(贴身宦官)说服胡亥(皇子),再胁迫李斯(外朝丞相)。

它强调的是一种由宫廷内部发起的、隐秘的阴谋。而《赵正书》的叙事,则是从外到内:李斯与冯去疾(外朝重臣)联合请示,得到胡亥(或病中始皇)的认可。它呈现的是一种更符合程序正义的、由朝臣发起的提议。

哪一个是真相?或许,两者都是真相的某个侧面。始皇病重弥留,最高权力出现真空,这本身就是一场危机。

在外,以李斯为首的官僚集团最迫切的需求是政局稳定、权力平稳过渡。扶苏与蒙恬镇守边疆,手握重兵,且与李斯的政见素有不合。如果扶苏上位,李斯的地位及发可危。

在内,赵高与胡亥利益绑定,一荣俱荣,一损俱损。而病榻上的秦始皇,态度可能确实暧昧不明,或者他的真实意图因为病情和身边人的隔绝,根本未能清晰传达。

于是,一场心照不宣的合谋便形成了。赵高提供了内部的通道与时机,李斯提供了外朝的背书与合法性,胡赫则拿出了继承人的野心与身份。

他们各自出于不同的算计,却得出了一个相同的结论:扶苏不能回来。历史的合力,就这样将秦帝国的航船推向了截然不同的方向。

司马迁选取了‘阴谋’视角,让故事充满张力;《赵正书》选取了‘劝谏’视角,让故事富有教益。他们都只是抓住了历史巨兽的一片鳞甲,却都以为自己摸到了全貌。

至于说司马迁故意篡改历史以迎合汉朝‘反秦’的政治需要,这更是不足为奇的无端猜测。汉朝承秦制,朝廷里秦朝旧臣众多,司马迁著史时,李斯、赵高的后人可能尚在,皇室档案也多有留存。

他若公然编造重大史实,在当时就会引起巨大争议。事实上,司马迁在《李斯列传》中,不惜笔墨记录了李斯临死前那番悲怆的自辩:‘吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎!’

如果他一心要把李斯塑造成彻头彻尾的奸臣,大可删除这段容易引起同情的话。他写下了,正体现了一种史家的复杂与克制。

那么,竹简毫无价值吗?当然不是。它的珍贵之处,在于为我们提供了另一个时代的、另一种声音的历史叙述。它像一颗投入古井的石子,让我们听到了历史深潭的不同回响。

它提醒我们,《史记》固然伟大,但它不是唯一的声音,更不是密封的真理。历史研究正是在这种不同记载的比对、质疑、补充中,艰难地向前跋涉。

我们读史,最怕的就是执其一端,不及其余。 看到新出土的竹简,就欢呼‘颠覆’;固守流传的经典,就斥责‘异端’。

这都不是对待历史应有的态度。一片竹简不能构成‘铁证’,一部《史记》也未必是‘完璧’。

真正的智慧,是在《史记》的宏大叙事与《赵正书》的哲理寓言之间,在司马迁的深沉笔墨与考古发现的冰冷竹片之间,找到那条若隐若现的、通往过去的蹊径。

这或许就是秦帝国最后时刻权力交接的真相,它不是一场由某个坏人主导的阴谋,也不是一次由忠臣发起的正当程序,而是一次在始皇猝然离世背景下,由宦官、丞相、皇子基于各自利益共同促成的危险转向。

如此一来,诸如‘赵高是否一手遮天’、‘李斯是忠是奸’、‘秦始皇遗诏到底何在’等问题,或许都无法得到唯一的答案,但却能在更复杂的权力结构图景中,得到更合乎情理的安置。

历史从来不是剧本,没有谁能够单独执笔修改。司马迁没有,后世发现竹简的我们也没有。

我们所能做的,不过是掌着手中微弱的灯,在这条名为过去的漫长隧道里,尽量看清墙壁上更多斑驳的痕迹,然后告诉自己:看,故事可能还有另一种讲法。