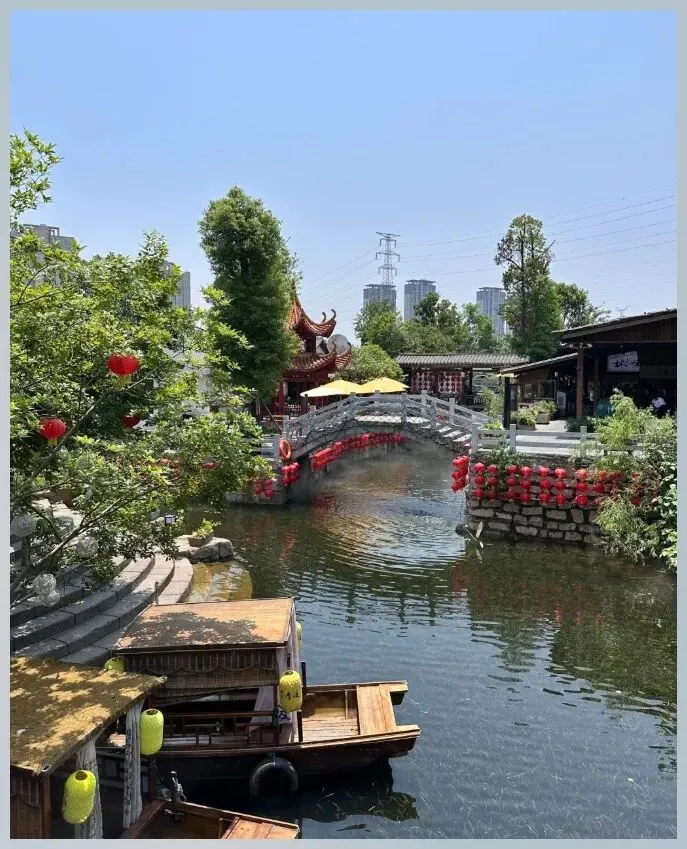

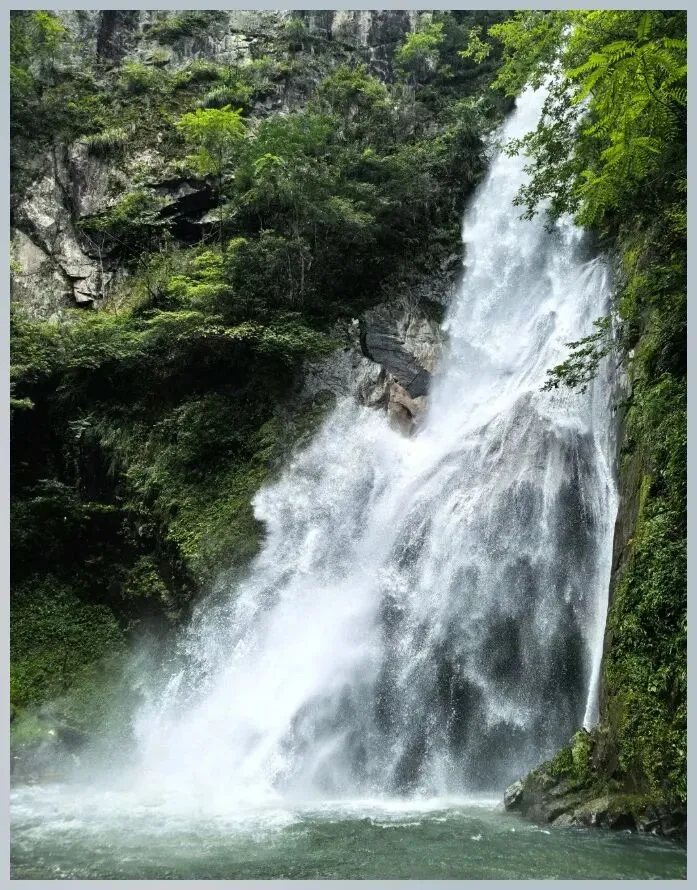

株洲:旧铁皮与新光的叠影

走进那个旧厂房前,我站了三分钟

站在那扇锈迹斑斑的铁门前,我其实有点不敢推。 阳光把铁皮照得发亮,像旧电影里的闪回镜头,叠着之前在手机上看到的句子——“老工业的余温里慢慢醒来”。 我不知道里面会是什么:是堆满灰尘的机器,还是被重新擦亮的轨道? 风从门缝里钻出来,带着铁锈和青草混合的味道,我深吸一口气,终于推开了门。

门后的空间比想象中宽。墙上还留着半块旧标语,“自力更生”的字迹模糊但有力。地上的铁轨痕迹浅浅的,像被时光压过的皱纹。 有个老人坐在角落的木凳上,擦拭着一个旧齿轮。他抬头看我,笑了笑,没说话。风穿过高窗,吹动挂在梁上的旧布帘,发出沙沙的声音。 原来这里不是废墟。是旧物们在晒太阳。

粉店的辣椒香,比闹钟醒得早

醒来时天刚亮。窗外飘来一阵辣椒香,比我定的闹钟早了十分钟。 套上外套出门,拐过两个弯就看到那家老粉店。招牌掉了半块漆,门口摆着几张小板凳。老板在灶台前翻炒着辣椒和肉沫,油星子溅起来,发出滋滋的响。 “一碗炒码粉,多放辣椒。”我对着他的背影喊。 他头也不回地应:“好嘞,马上来。”

米粉端上来时,汤红油亮。筷子夹起一撮,米粉滑溜溜地钻进嘴里,辣椒的香和辣瞬间铺满舌头。肉沫咸香,混着骨头汤的鲜,连碗边的葱花都透着劲。 吃完坐在门口的小板凳上,看阳光慢慢爬上对面的砖墙。一个背着菜篮子的老人路过,朝老板点了点头,老板递给他一根烟。 心里突然踏实。这就是株洲的早晨啊——不用赶时间,不用想太多,只要跟着香味走就好。

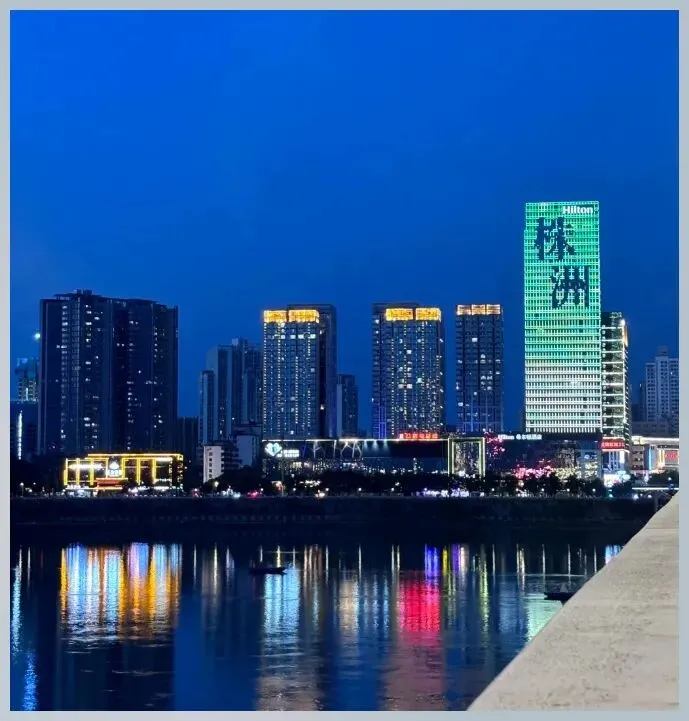

江风停在窗沿时,夜是软的

选了河东老城区的民宿,窗户正对着湘江。 晚上洗完澡,把窗户打开。江风慢悠悠地飘进来,带着水汽的凉。远处的灯串在江面上投下倒影,像撒了一地的碎银。 躺在床上,听江水流过的声音。偶尔有船鸣,很低,像在说悄悄话。 之前看到有人说株洲是“黑马城市”,那时我不懂。现在躺在这儿,突然觉得这个词太急了。它不是黑马,是慢慢醒过来的人——揉着眼睛,伸着懒腰,带着旧日子的温度。

窗外的树影晃了晃,江风停在窗沿。夜是软的,像盖在身上的薄被。 想起白天那个旧厂房里的老人,想起粉店的辣椒香,想起江面上的碎银。这些碎片拼起来,就是株洲的样子——不张扬,不着急,只是慢慢走着。

离开前的最后一杯米酒

离开的前一天,我问民宿老板哪里能喝到地道的米酒。 “石峰老街有个小酒坊,三元一碗,你去试试。”他说。 第二天下午,我找到了那个酒坊。门脸很小,木头门半开着。里面摆着几个大缸,缸上盖着竹编的盖子。 “一碗米酒。”我说。 老板从缸里舀出一碗,递过来。

米酒微甜,带着米香。喝下去时,胃里暖暖的。 坐在酒坊门口的台阶上,看着老街的人来人往。一个小孩拿着糖画跑过,笑声脆生生的。 之前看到的那些“全国瞩目焦点”的说法,此刻都变得模糊。我只记得这碗米酒的甜,记得旧厂房的铁皮反光,记得江风的软。 离开时,老板朝我挥挥手:“下次再来啊。” 我点点头。心里知道,我会再来的。

火车开动时,湘江的雾气慢慢飘过来。窗外的株洲越来越远,像旧电影里的慢镜头。 旧铁皮与新光的叠影,辣椒香与江风的软,米酒的甜与老人的笑——这些都是株洲给我的礼物。 它不是黑马。它是慢慢醒过来的,带着温度的,老朋友。

————————————————————