湘江边的风,比想象中慢半拍

火车进站时,我没打算停留太久

火车轮子碾过铁轨的声音慢下来的时候,窗外的天色已经换了调子。不是长沙那种被霓虹灯染亮的红,是带着水汽的灰蓝,像刚洗过的旧布。风从窗缝钻进来,没有想象中的燥热,反而裹着点湘江的腥甜——不是鱼腥味,是水和泥土混在一起的温软。还有一丝若有若无的辣,勾着人的鼻子往窗外探。我本来买的是中转票,想着衡阳不过是个路过的站点,连酒店都没提前订。直到站台的广播响起来,带着点本地口音的普通话,说"衡阳站到了",我忽然有点犹豫:要不要下去走两步?

站台上的人不多,大多是提着布袋子的老人,或者背着书包的学生。没有人跑,也没有人催着赶下一班车。我跟着人流走出站口,脚刚沾到地面,就被一阵更浓的辣味裹住——是旁边小吃摊的炸臭豆腐,油星子在锅里滋滋响,摊主慢悠悠地翻着豆腐块,连抬头问一句"要辣不"都带着点懒意。我摸了摸口袋里的手机,把已经订好的下一班车票退了。

石阶上的湿气,沾了满脚

决定去衡山的时候,是第二天早上。米粉摊的老板听说我要上山,只是点点头,往我碗里多舀了一勺酸豆角:"山上湿气重,多吃点辣暖身子。"我踩着运动鞋往上走,才发现石阶比想象中滑。不是那种光滑的滑,是带着苔藓的黏腻,每走一步都要小心翼翼。树荫一层一层盖下来,阳光透过叶缝洒在地上,像碎金。空气里全是草木的味道,混着香火的烟,飘得很慢。

庙里的和尚坐在门槛上晒太阳,手里转着佛珠,见我过来也不说话,只是微微抬了抬眼。我在殿外站了一会儿,听着里面的木鱼声,忽然觉得心里静了下来。山顶的风比山下大很多,吹得衣服贴在背上,刚才出的汗一下子就凉了。旁边有个背着麻袋的老人,一步一步往上挪,脚步稳得很。我问他背的是什么,他笑了笑:"给庙里送点香烛。"声音轻得像风。

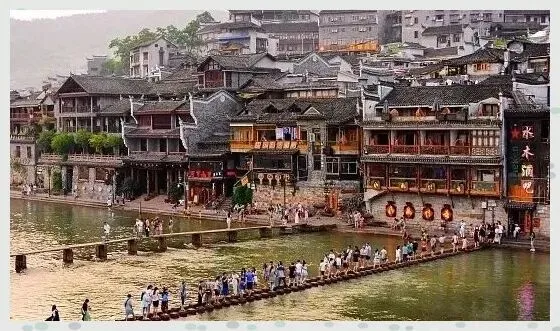

巷口的自行车,摔了也没人急

下山后,我打车去了古镇。巷子不宽,石板路坑坑洼洼,两边的房子都带着点旧痕。老板娘坐在门口剥花生,花生壳堆在脚边,像小山坡。她看见我,也不招呼,继续剥她的花生。我推开门进去,她才慢悠悠地抬起头:"吃点啥?"店里没有空调,只有一个老电扇在头顶呼啦转,墙上贴着泛黄的菜单,价格还是几年前的样子。

我点了一碗甜酒冲蛋,坐在靠窗的位置。外面巷口有个小孩骑破自行车,车链掉了好几次,他蹲下来修,修不好就踹一脚车子,然后自己爬起来继续骑。摔了一跤,膝盖擦破了皮,他也不哭,只是拍拍裤子上的灰,又跨上车子。老板娘看着他笑:"这孩子,天天这样。"我喝着甜酒,觉得时间好像被拉长了,连电扇的风都慢了半拍。

展柜前的冷气,比外面凉一点

第三天下午,我去了衡阳博物馆。门口的两棵老樟树掉了一地叶子,扫落叶的阿姨坐在树下休息,手里拿着个橘子慢慢剥。博物馆不大,进去的时候,保安正在门口打盹,头一点一点的。冷气开得有点大,我打了个寒颤,把外套拢了拢。展柜里的东西都很旧:陶罐上有裂纹,铜镜磨得发亮,还有一台老式织布机,木头都已经发黑。

我在一个展柜前停了很久,里面是一张发黄的老照片,拍的是湘江边的码头,很多人挑着担子走来走去。照片下面的说明牌写着"1952年"。我忽然想起昨天在江边看到的景象:有人在钓鱼,有人在散步,江水还是那样流着,只是担子换成了婴儿车。保安醒了,看了我一眼,又闭上了眼睛。没人管我在这里待多久,也没人问我来看什么。这种安稳,比空调的冷气更让人舒服。

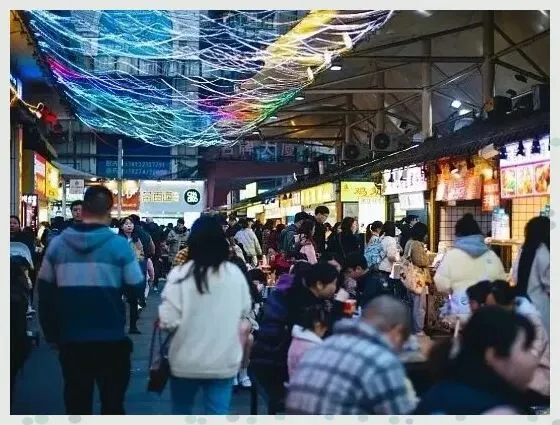

最后一口卤粉,辣得鼻尖出汗

离开衡阳的前一天晚上,我去了解放路夜市。人不多,摊位却不少。炸藕盒的香味飘得很远,糖油粑粑在锅里滚着,金黄的。我找了个卤粉摊坐下,摊主是个中年男人,手上沾着卤汁,问我:"要加辣不?"我点头,他就往碗里舀了一大勺辣椒油。粉是现煮的,Q弹滑溜,卤子咸鲜,配着免费的萝卜干,嚼起来咯吱响。

旁边的摊主和他聊天,说今天的生意不好,他只是笑:"慢慢来嘛,总会有人来吃的。"我吃完卤粉,鼻尖上全是汗,晚风一吹,凉快得很。小孩追着气球跑,气球上印着"衡阳欢迎你"。我站在路边,看着来来往往的人,忽然觉得有点舍不得。

火车开动的时候,我望着窗外的衡阳越来越远。湘江的风好像还留在我的衣服上,带着点辣和甜的味道。我本来只是个路过的人,却在这里停留了三天。那些没被赶时间的时刻,那些慢下来的时候,像湘江里的水,慢慢流进心里。原来有些城市,不需要刻意去记住,只是走过,就会留下痕迹。

————————————————————